Aktuelles für DGW-Mitglieder und Sammler

- Vorschau

- News

- Veröffentlichungen (unserer Mitglieder)

- Nachlese

- Archiv (2005 bis 2024)

- Übersicht von Vortragsthemen zu DGW-Veranstaltungen (ab 2005) Stand September 2025

- Termine 2025/2026 (Börsen, Sammlermäkte, Auktionen, DGW-Veranstaltungen)

Vorschau

Geplante Termine 2025

Hinweis: Informieren Sie sich bitte vor Beginn der Veranstaltungen auf der Webseite des DGW oder des jeweiligen Veranstalters, ob diese Treffen stattfinden.

Unsere DGW-Tagung am 20.09.2025 kann aus organisatorischen Gründen nicht als Präsenzveranstaltung in Zeuthen stattfinden. Das Treffen mit dem Vortrag wird virtuell im Internet bereitgestellt.

Interessenten melden sich bitte per E-Mail (info@dgwev.de) bis zum 19.09.2025 19:00 Uhr Name und E-Mail-Adresse an. Die Startzeit und die Zugangsdaten (Link) werden an die betreffenden E-Mail-Adressen gesendet.

(Wir danken allen Beteiligten für die schnelle Hilfe, so dass unser Termin nicht ausfallen muss.)

Das Treffen findet in den Räumen der Firma ARTEMON, 15738 Zeuthen, Goethestraße 24 statt. Das ist im Süden Berlins, in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofes Zeuthen, Parkplätze sind vorhanden. Einlass ist ab 9 Uhr, Beginn um 10 Uhr. Eingeladen sind alle DGW-Mitglieder, aber auch interessierte Gäste.

(11/2024, Update 09/2025)

News

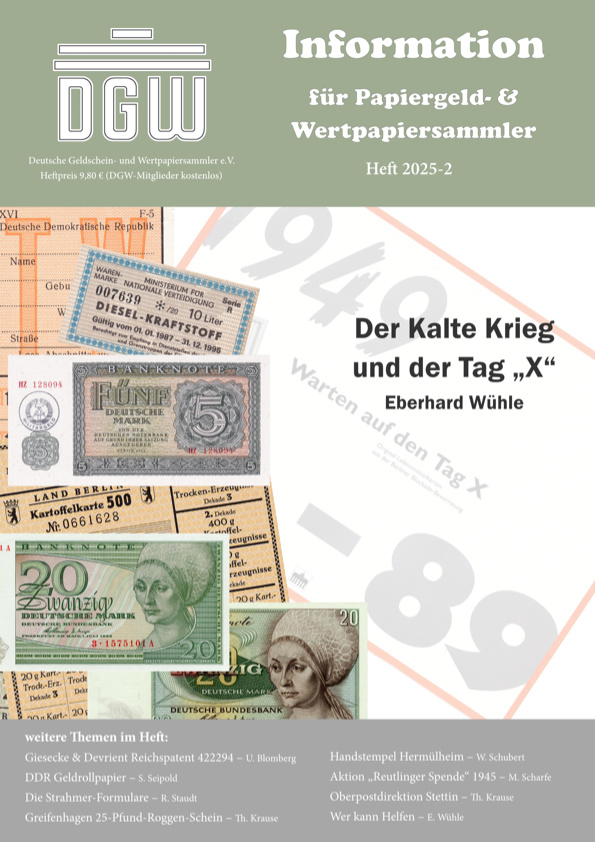

DGW-Information 2025-2

Die DGW-Information 2025-2 erscheint Ende September 2025!

Das aktuelle Informationsheft für Papiergeld- und Wertpapiersammler enthält 44 Seiten, mit durchgängig farbigen Abbildungen im A4-Format. DGW-Mitglieder erhalten das Informationsheft nach Fertigstellung wie gewohnt kostenlos per Post zugesandt.

Es ist wie immer ein sehr abwechslungsreiches DGW-Heft mit Beiträgen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Papiergeldes und der Wertpapiere.

Eine Inhaltsübersicht finden Sie auf der Web-Seite des DGW in der Rubrik Publikationen.

Auch ältere Hefte sind noch erhältlich, hier finden Sie eine Liste aller bisher veröffentlichten Artikel seit 2003.

Sind Sie neugierig geworden und möchten das komplette neue Heft oder ältere Ausgaben lesen? Dann wenden Sie sich an den Vorstand des DGW (per Post, E-Mail oder Telefon).

(09/2025)

20. September 2025, 10 Uhr: DGW-Tagung

(virtuell im Internet)

Am Samstag, 20. September 2025 fand die dritte Tagung des DGW in diesem Jahr statt. Der DGW-Vorstand hatte dazu alle Mitglieder des DGW und interessierte Gäste herzlich eingeladen. Die Veranstaltung fand diesmal nicht als Präsenzveranstaltung in Zeuthen statt, sondern virtuell im Internet. Beginn der Veranstaltung war um 10 Uhr.

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden des DGW, Matthias Wühle, begann der Vortrag von Norbert Müller. Er ist der Vorsitzende des Geldmuseums „Museum rund ums Geld“ in Xanten-Wardt am Niederrhein.

Im Museum in Xanten findet zur Zeit eine Sonderausstellung zum Thema „100 Jahre Weltspartag“ statt. Der 30. Oktober wird jedes Jahr als Weltspartag begangen. Im Museum sind zahlreiche Ausstellungsexponate zu diesem Thema zu sehen. Norbert Müller zeigte uns in seinem Vortrag eine Auswahl und konnte viele Anekdoten und geschichtliche Hintergründe dazu erzählen. Viele Spargefäße, Sparschränke, Spardosen und Dokumente wie Sparbücher oder Einlagenbücher aus der umfangreichen Sammlung des Museums verdeutlichen die vielfältigen Formen des Sparens. Auch zeigte er viele Figuren und Werbeartikel von Banken und Sparkassen.

Die 1955 in der BRD entstandene Figur „Sparefroh“ hat heute in Österreich noch eine große Bedeutung. Die Finanzerziehung von Kindern (Motivierung zum Sparen), zum Beispiel über das Schulsparen, erläuterte uns Herr Müller, wobei in Deutschland diesbezüglich derzeit weniger Aktivitäten als in vielen anderen Ländern festzustellen sind.

In der DGW-Information 2025-1 finden Sie zu diesem Thema einen interessanten Artikel von Norbert Müller, mit vielen Abbildungen. Erhältlich ist das Heft (sowie auch ältere Hefte) beim Vorstand des DGW e.V.

Ein Besuch des Museums in Xanten ist unbedingt zu empfehlen. Die Sonderausstellung „100 Jahre Weltspartag“ wird wegen großem Interesse verlängert und ist noch bis Juni 2026 zu den gewohnten Öffnungszeiten zu sehen.

Museum rund ums Geld, Geldgeschichtlicher Verein Niederrhein e.V.

Am Kerkend 7, 46509 Xanten-Wardt

www.geldmuseum-xanten-wardt.de

(09/2025)

12. April 2025, 10 Uhr: DGW-Tagung

Am Samstag, den 12. April 2025 fand die zweite Tagung des DGW in diesem Jahr statt. Der DGW-Vorstand hatte dazu alle Mitglieder des DGW und interessierte Gäste herzlich eingeladen. Die Veranstaltung fand in Zeuthen bei Berlin im Schulungsraum der Firma ARTEMON statt. Einlass war ab 9 Uhr und Beginn der Veranstaltung um 10 Uhr.

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Leiter der Veranstaltung, Frank Scholz, informierte er über den Stand der Arbeiten am Informationsheft 2025-1.Es steht kurz vor der Fertigstellung und wird noch im Frühjahr erscheinen.

Danach wurde nochmal an das Sammlerteffen in Espelkamp am 24. Mai 2025 erinnert und auf die Details im DGW-Heft 2025-1 hingewiesen.

Es folgte der Vortrag von Klaus-Dieter Grebhahn zum Thema Test- und Werbenoten („Printers Promotional Sheets & Test Notes“ und „ATM Test Notes“) - Überblick und Einordnung mit vielen Beispielen. Test- und Werbenoten der Banknotendruckereien und von Herstellern von Geräte zur maschinellen Banknotenbearbeitung im engeren Sinne werden von ähnlichen Scheinen wie Spielgeld, Fantasiescheine, Filmgeld usw. abgegrenzt und anhand vieler Beispiele erläutert. So werden z.B. ATM-Testnoten mit technischem Hintergrund und aufwendig und sehr schön gestaltete Werbenoten der Banknotenhersteller mit vielen Sicherheitsmerkmale vorgestellt.

Zum Geldautomaten der DDR (NAGEMA + Rapido Radebeul) ergab sich im Nachgang ein interessanter Gedankenaustausch.

Dann wurden vereinsinterne Themen besprochen und den Abschluss der Veranstaltung bildeten wie immer Diskussionen, Gesprächsrunden und Tausch unter den Sammlern.

(04/2025)

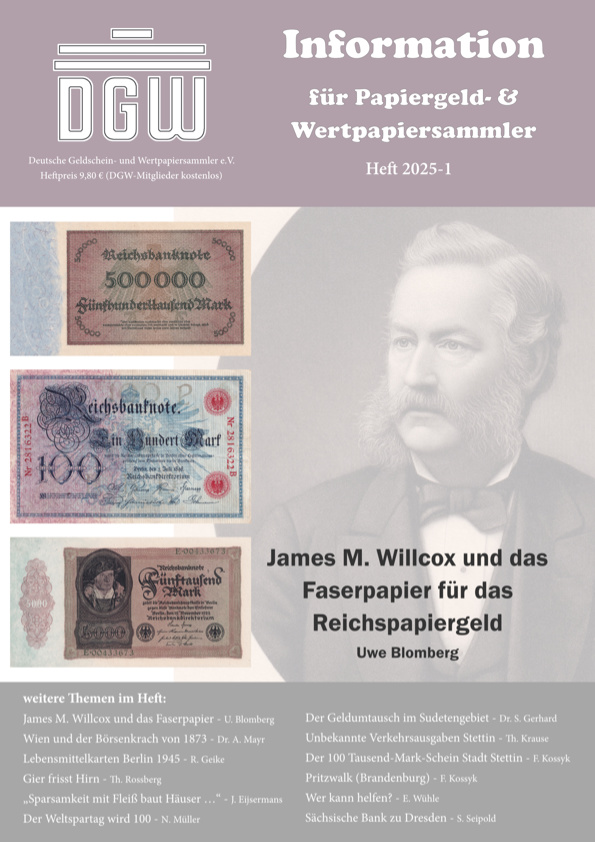

DGW-Information 2025-1

Die DGW-Information 2025-1 ist im April 2025 erschienen!

Das aktuelle Informationsheft für Papiergeld- und Wertpapiersammler enthält 48 Seiten, mit durchgängig farbigen Abbildungen im A4-Format. DGW-Mitglieder haben das Informationsheft kostenlos per Post erhalten.

Es ist wie immer ein sehr abwechslungsreiches DGW-Heft mit Beiträgen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Papiergeldes und der Wertpapiere.

Eine Inhaltsübersicht finden Sie auf der Web-Seite des DGW in der Rubrik Publikationen.

Auch ältere Hefte sind noch erhältlich, hier finden Sie eine Liste aller bisher veröffentlichten Artikel seit 2003.

Sind Sie neugierig geworden und möchten das komplette neue Heft oder ältere Ausgaben lesen? Dann wenden Sie sich an den Vorstand des DGW (per Post, E-Mail oder Telefon).

(04/2025)

15. Februar 2025, 10 Uhr: DGW-Tagung

Am Samstag, den 15. Februar 2025 fand die erste Tagung des DGW in diesem Jahr statt. Der DGW-Vorstand hatte dazu alle Mitglieder des DGW und interessierte Gäste herzlich eingeladen. Die Veranstaltung fand in Zeuthen bei Berlin im Schulungsraum der Firma ARTEMON statt. Einlass war ab 9 Uhr und Beginn der Veranstaltung um 10 Uhr.

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Leiter der Veranstaltung, Frank Scholz, wurde der Finanzbericht für das Jahr 2025 vom Schatzmeister Klaus-Dieter Grebhahn vorgetragen. Der DGW-Finanzbericht wurde einstimmig von den teilnehmenden Mitgliedern bestätigt und vom Vorstand sowie von zwei weiteren DGW-Mitgliedern, die den Bericht und die Unterlagen im Vorfeld geprüft haben, unterzeichnet. Damit wird der Schatzmeister Klaus-Dieter Grebhahn für das Jahr 2024 entlastet.

Frank Scholz informierte über den Stand der Arbeiten am Informationsheft 2025-1.

Am 11. Januar 2025 fand ein Sammlertreffen in Rabenau (bei Freital / Dresden) statt. Rainer Geike und Klaus-Dieter Grebhahn haben teilgenommen und berichten: Für die mehr als 30 Sammler / Händler an etwa 12 Tischen ergaben sich gute Gelegenheiten für Tausch und Handel. Vorträge von Sven Gerhard „Die Kupons der Tschechoslowakischen Tuzex 1957 - 1992“ und Ulf Lehmann „über seine bisherige Forschungsergebnisse zu den Gestaltern der Serienscheine“. Viele interessante Gespräche rundeten die Veranstaltung ab.

Auf der DGW-Tagung wurden dann noch vereinsinterne Themen besprochen.

Es folgte der Vortrag von Rainer Geike zum Thema „Rote und andere Sterne“. Rainer Geike recherchierte zu den verschiedenen Gestaltungsformen von Sternen mit 3 bis 8 Zacken und deren Darstellungen auf Banknoten und Münzen. Sterne in den Wappen vieler Länder in den verschiedensten Erscheinungsformen und deren historische Veränderungen bzw. Weiterentwicklungen werden anhand vieler Abbildung anschaulich vorgestellt. Für den Referenten soll dieser Vortrag im Rahmen seiner heraldischen Forschungen und Vorträge ein erster Einstieg in das Thema sein.

Den Abschluss der Veranstaltung bildeten wie immer Diskussionen, Gesprächsrunden und Tausch unter den Sammlern.

(03/2025)

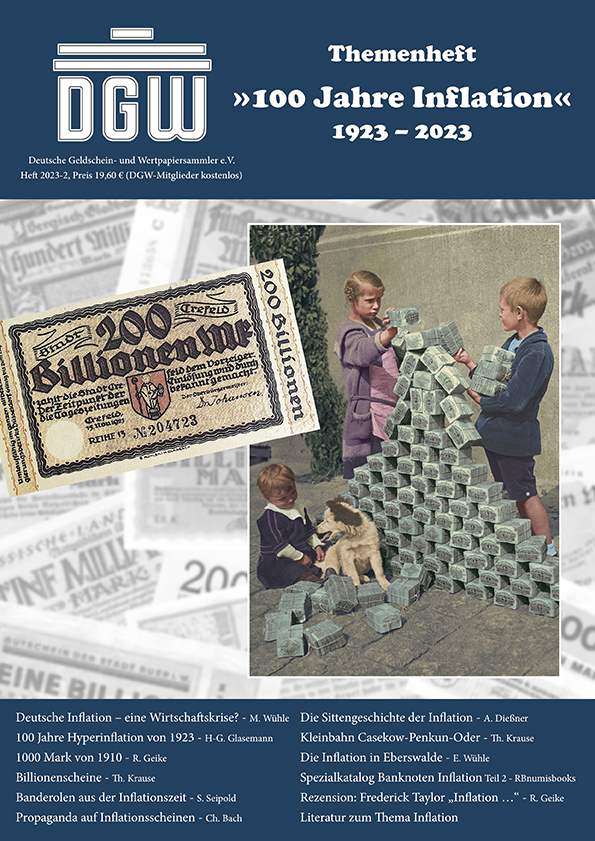

Themenheft des DGW 2023

DGW-Information 2023-2: Themenheft »100 Jahre Inflation 1923-2023«

124 Seiten, A4, komplett in Farbe

Heftpreis: 19,60 €, für Vereinsmitglieder kostenlos

Die DGW-Information 2023-2 ist Anfang August 2023 erschienen!

Der DGW hat sein aktuelles Informationsheft ganz unter das Thema »100 Jahre Inflation in Deutschland gestellt«. Das mehr als 20 Beiträge und zahlreiche Abbildungen umfassende Heft wird daher in Buchform vorgestellt und umfasst 124 Seiten. Darin finden sich nicht nur historische Analysen zu den Ursachen und Auswirkungen der deutschen Inflation, es werden auch Parallelen zu heute gezogen.

DGW-Mitglieder erhalten das Informationsheft nach Fertigstellung kostenlos per Post zugesandt.

Es bleibt bis heute das kollektive Trauma der Deutschen – und hat Generationen von Numismatikern und Geldscheinsammlern fasziniert. Die deutsche Inflation, die im Herbst 1923 ihren Höhepunkt fand, flutete Waschkörbe und Kinderzimmer mit immer neuen wertlosen Geldscheinen, die bald als Postkarte, bald als propagandistisches Flugblatt, als Werbemittel, Notizzettel, Lesezeichen, Spielgeld – oder eben als Sammlerobjekt ihren Weg in heutige Museen und private Sammlungen fand. Die Bandbreite reicht dabei von Banknoten mit astronomischen Nennwerten von bis zu 100 Billionen Mark (ausgeschrieben 100.000.000.000.000), deutschen Banknoten, die alternativ auf Fremdwährungen wie den US-Dollar ausgestellt waren, oder auf Naturalien wie Roggen bis hin zu den fantasievoll gestalteten Notgeldscheinen der Städte und Gemeinden, auf denen nicht selten Gedichte, Rätsel, Karikaturen oder Reklamesprüche zu finden sind. Auch wurden bei weitem nicht alle Banknoten auf Papier gedruckt.

Eine Inhaltsübersicht finden Sie auf der Web-Seite des DGW in der Rubrik Publikationen.

Auch ältere Hefte sind noch erhältlich, hier finden Sie eine Liste aller bisher veröffentlichten Artikel seit 2003.

Sind Sie neugierig geworden und möchten das komplette neue Heft oder ältere Ausgaben lesen? Dann wenden Sie sich an den Vorstand des DGW (per Post, E-Mail oder Telefon).

(07/2023, Update 8/2023)

Veröffentlichungen unserer Mitglieder im Jahr 2023

Bitte beachten Sie weitere Publikationen von DGW-Mitgliedern in der Rubrik Publikationen - unserer Mitglieder

Erschienen 2023:

Rainer Geike „Geld und Preise in der DDR“ Teil II

Eine Zusammenstellung zum Geld, zu Einkommen, Ausgaben und Preisen in der DDR

„Geld und Preise in der DDR. Teil II. Eine Zusammenstellung zum Geld, zu Einkommen, Ausgaben und Preisen in der DDR“, 2023

19 x 27 cm, 134 Seiten (91 Farbseiten)

ISBN 9 783757 813437

2014 war ein erstes Buch zu diesem Thema fertig geworden, seit 2020 ist es im Handel: „Geld und Preise in der DDR – Was bekamen wir für unser Geld?“. Kein anderes Buch widmet sich so intensiv dem Thema Preise und der ganzen Breite der Ausgaben. Die Resonanz im Bekanntenkreis war sehr gut, alle steuerten Dokumente und Erinnerungsstücke bei. Also ging die Beschäftigung mit dem Thema weiter. Es wurde um neue Aspekte erweitert, um „Stipendium“ und „Rente“ als Einstieg in das Gebiet der Einkommen, ergänzt um Lohnstreifen, Lohnsteuern und SV-Beitrag.

Außerdem wurde das Thema zeitlich nach „vorn“ erweitert, um die Abschnitte zur Währungsreform 1948, zum Geldumtausch 1957, zu Wohnungsbau-Obligationen ab Ende der 1950er Jahre. Mit der ebenfalls behandelten Abschaffung der Lebensmittelkarten 1958 war auch eine umfassende Preisreform verbunden, viele der bis zum Ende der DDR gültigen Preise wurden damals festgelegt.

Ein ebenfalls umfangreicher und sehr interessanter Abschnitt beschäftigt sich mit dem Hauskauf, dem dazu gehörigen Kredit und den notwendigen Handwerkerleistungen. Die zusammengestellten Handwerkerrechnungen machen den ungeheuren bürokratischen Aufwand deutlich, der mit dem Festhalten an konstanten Preisen für die Bevölkerung trotz steigender Material- und Personalkosten verbunden war.

Der „rote Faden“ wird im zweiten Teil des vorliegenden Buches durch das Thema „Preise“ gebildet. Ein Ausweis der über lange Zeit konstant gehaltenen Preise sind die vielen heute noch vorhandenen Sachzeugen aus Kunststoff oder Metall mit „eingeprägtem“ Preis. Darüberhinaus geht es unter anderem um Buchreihen, Spielzeug und Theateranrecht.

Mit vielen Dingen sind zusätzliche Erinnerungen verknüpft. Das betrifft beispielsweise Werbung / Propaganda auf Rechnungen oder das Ausfuhrverbot für hochwertige Konsumgüter. Oder einfach auch die Veränderung von Gepflogenheiten – kommt der Gasmann jeden Monat und kassiert den fälligen Beitrag oder werden Monatspauschalen vom Konto abgebucht?

Der Autor: Rainer Geike, Jahrgang 1954, geboren in Berlin-Friedrichshain, war im „Hauptberuf“ Diplomingenieur für Verfahrenstechnik. Daneben galt sein Interesse schon seit der Schulzeit Münzen und Geldscheinen (Numismatik), Wappen (Heraldik) und der Geldgeschichte. Ein Schwerpunkt der letzten Jahre war dabei das Thema Geld, Einkommen, Ausgaben und Preise in der DDR.

(09/2023)